Judith Gattermayr

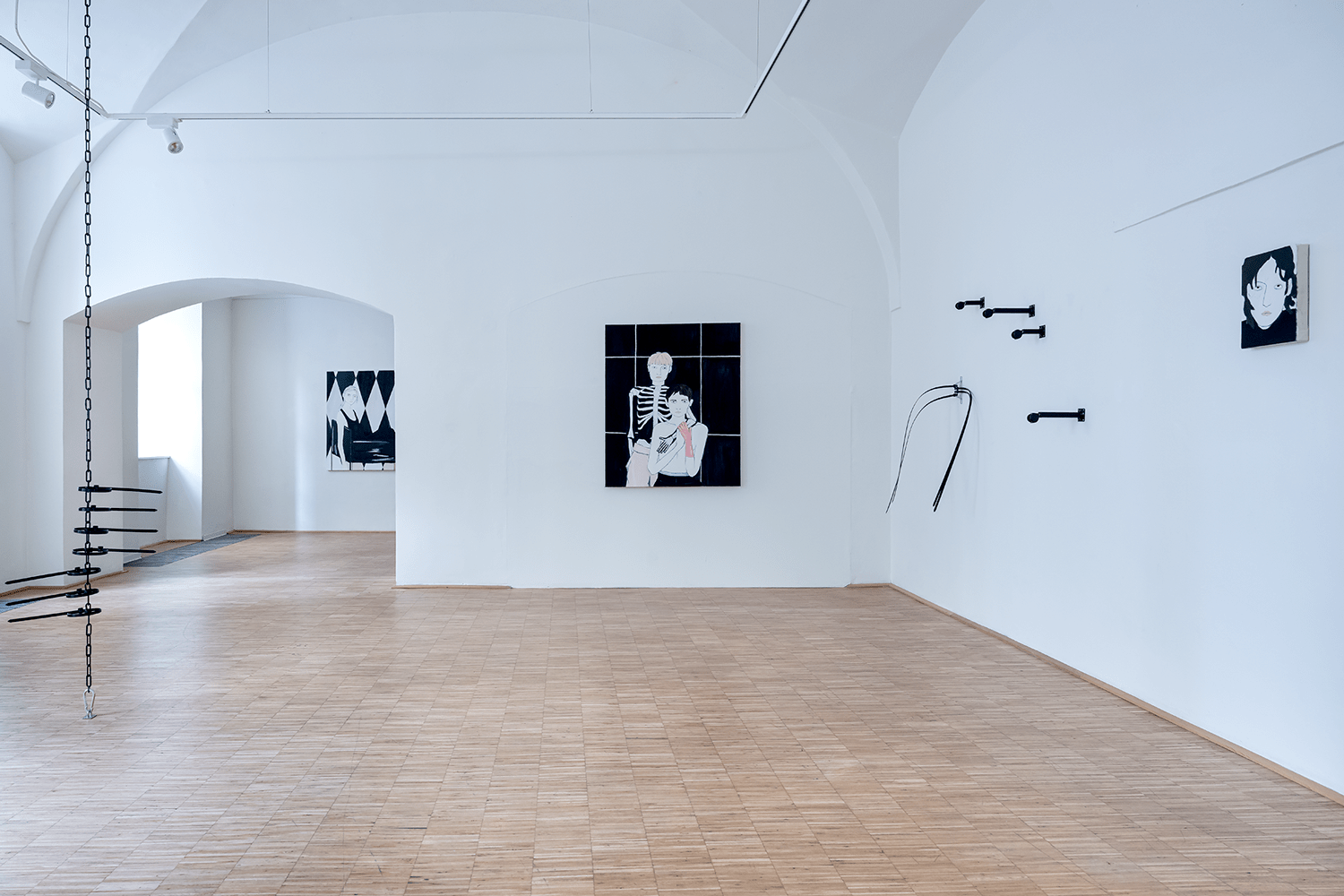

Gum

Eröffnung: 18.04.2024, 19.00 Uhr

Galerie WHA, Domgasse 1, 4020 Linz

Ausstellung: 19.04. bis 26.04.2024

Judith Gattermayr

Gum

Eröffnung: 18.04.2024, 19.00 Uhr

Galerie WHA, Domgasse 1, 4020 Linz

Ausstellung: 19.04. bis 26.04.2024

Begrüßung: Maria Venzl, Kuratorin für zeitgenössische Fotografie, OÖ Landes-Kultur GmbH

Eröffnung: Maria Stadlober, Künstlerin

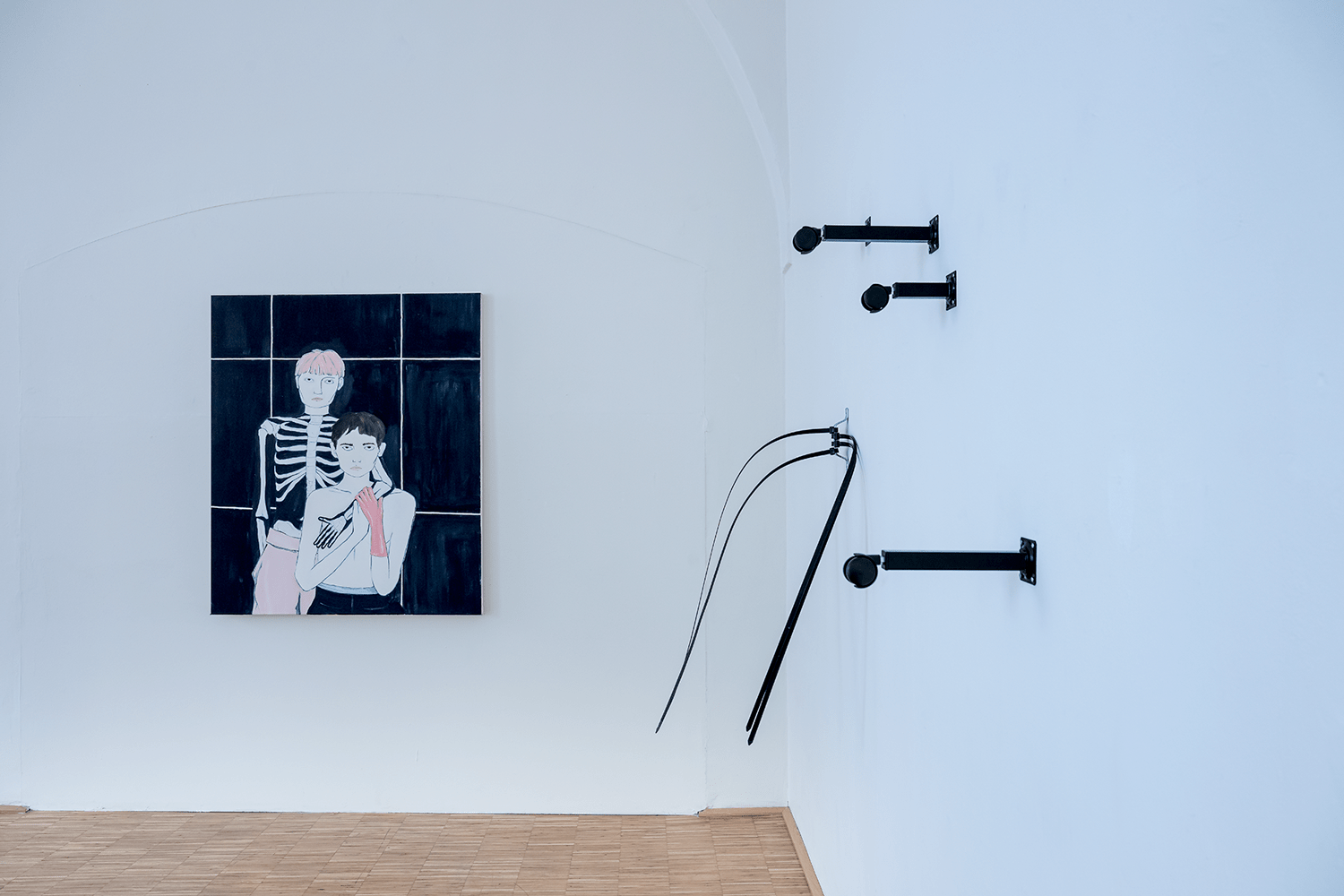

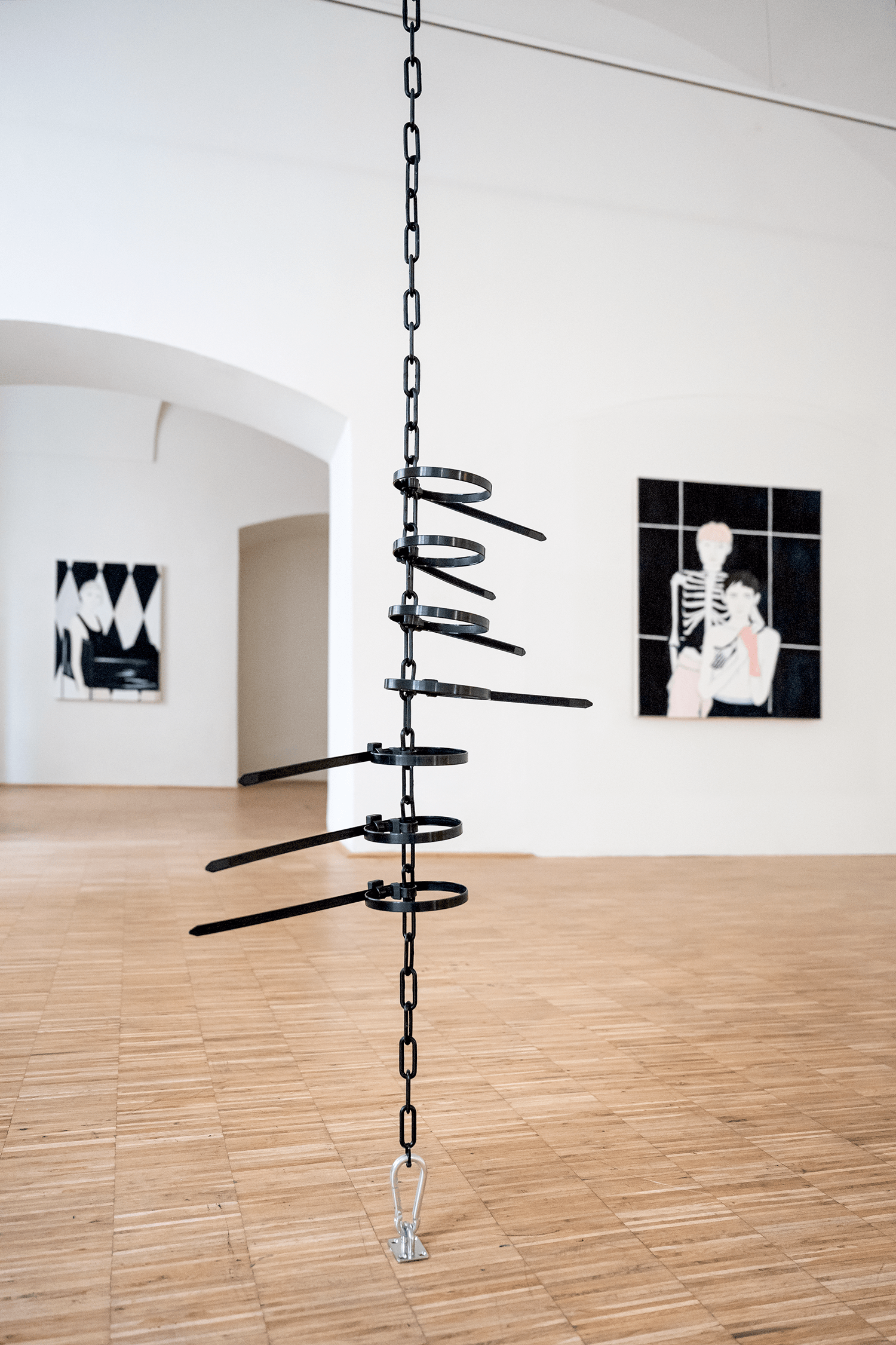

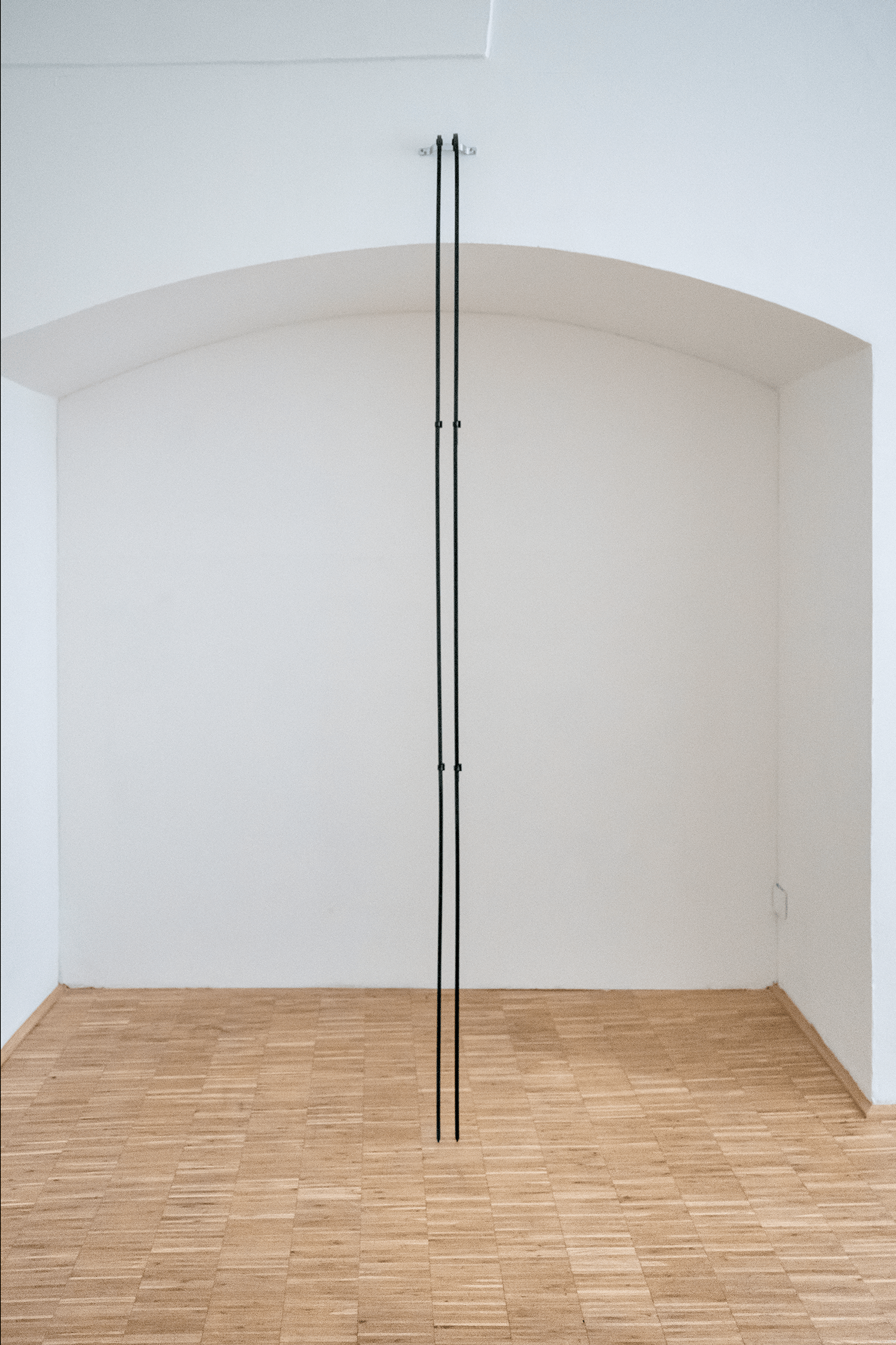

Ich werde angezogen vom Ambivalenten und inspiriert vom Uneindeutigen. Überlegungen zu Identität, Gender und zwischenmenschlichen Beziehungen sind Ausgangspunkte für meine künstlerische Arbeit. In Malereien, Installationen und Objekten entwerfe, baue und dekonstruiere ich Körper. Sie lösen sich von klaren Zuschreibungen, existieren in Zwischenstadien und vereinen Kontraste. Härte trifft auf Zärtlichkeit, Erschöpfung auf Chic, Jugend auf Resignation und Schönheit auf Vergänglichkeit. Stärke wächst durch die Verwundbarkeit. Nähe lebt durch die Distanz.

Halt geben und festhalten. Heaven & Hell.

Öffnungszeiten der Ausstellung:

19.4.2024 und 22.4. bis 26.4.2024

Jeweils 15.00 bis 18.00 Uhr

Ausstellungsansichten: Fotos von Violetta Wakolbinger

YUMMY

Zur Ausstellung „Gum“ von Judith Gattermayr

Rote Augen. Also rote Pupillen. Augen, die mich ausziehen, die mich durchleuchten. Rote Röntgenstrahlen auf der Haut. Eine Freundin, die Blut geweint hat. Eine Ärztin, die ihr gesagt hat, das kommt von der Depression.

Das ist keine Traurigkeit, verdammt noch mal, das ist Wut – ich geb’s zu, ich hab die beiden auch oft genug verwechselt, weil weinen ist manchmal leichter als schreien.

Wut, die sich wie ein kaltes blaues amorphes Gedings geformt hat. Wie beim Basketball, ich geb‘ sie nicht ab, ich dribble sie vor mir her, look at me. I could kill you.

Und ja, ich brauche eine Hand, bisschen über dem Herz, da in dieser Kuhle, unterm Schlüsselbein, Akupunkturpunkt Niere 27. Auch durch den rosa Gummihandschuh durch spüre ich die Wärme, vielleicht ein bisschen weniger aber trotzdem, da. Eigentlich möchte ich, dass diese Hand mich für immer begleitet: dass sie mit mir die Straße zur Bushaltestelle entlangspaziert, dass sie mit mir in Wartezimmern wartet, dass sie da ist, wenn ich vor einem leeren Dokument sitze.

Aber ich trau mich nicht, ins Bild hineinzukriechen, wenn ich ehrlich bin, diese dunkelblaue Spiegelwand macht mir etwas Angst und ich meine, da ist ja schon wer. Aber wünschen darf ich’s mir trotzdem.

Ich würde auch gern mit den beiden da den Wasserfall runterspringen, mich zuerst ganz fest halten am Metall, bis meine Hände feucht und rutschig sind, wie die Skispringer früher (ja, in meiner Kindheit waren das nur Männer) und dann – zack. Wir zu dritt: ich in der Mitte, sie in ihrer eleganten Bahn. Solang, bis das Wasser über mir ist, am großen Zeh ein kleiner Stein.

Oder mich von unten ranschleichen, vorsichtig, zuerst einen Arm, die Hand gespitzt, dann den anderen durchfädeln. Dabei die Luft anhalten, das ist wichtig. Die Schultern sind wie immer das Problem. Sonst gut durch Schulterpolster hervorzuheben, aber in so einer Situation nicht zu empfehlen. Ein bisschen nach links drehen, zuerst die eine, dann die andere. Beine wieder easy. Auf jeden Fall auf die Zehenspitzen stellen. Halten. Anlehnen, langsam. Dann immer mehr. Und dann der Punkt: so ist es gut. Bleiben. Ausatmen, jetzt schon.

Vielleicht würde ich mich schon auch kurz dazusetzen, aber wirklich, eher ein Po-berührt-schnell-die-Sitzbank-kurz-kurz. Beine zusammen, Blick nach vorne. Hände auf den Knien, wahrscheinlich. Füße fast bisschen aufgestellt, ready to go. Ich würde mich auch nur trauen, nach vorne zu schauen: gerades Kinn, kein Gesichtsausdruck. Mich würde diese Pose schnell nerven, mein Körper ist nicht quadratisch, und ich mag es nicht, wenn andere Oberschenkel meine berühren. Aber kurz hab ich da schon so eine Einladung gespürt, meine Schulterblätter an den Oberarm zu legen. Gemeinsam rasten.

Und dann würde ich aus dem Bild springen, ohne Anlauf, würde etwas seltsam aussehen, so gehoppelt mit beiden Füßen gleichzeitig, und ich würde wahrscheinlich etwas stampfig aufkommen auf dem Steinboden hier.

Im Rücken spüre ich die Augen, weiterhin. Und in der Kuhle die Hand. Ein bisschen warm ist es da noch.

Judith Gattermayrs Arbeiten spielen oft mit Kontrasten: hell – dunkel, bedeckt – sichtbar, kalte Farben – warme Gesten, Härte – Zärtlichkeit. Ihre Figuren sind stark und doch fragil, werden zeitlos in einen Raum gesetzt, die Körper reguliert und lässig zugleich.

Judith Gattermayr thematisiert in ihren Arbeiten Nähe, Distanz und Beziehungen: zwischen den Figuren und Objekten, zu den Betrachter*innen, im Raum. Dabei entzieht sie sich einer Eindeutigkeit, insistiert jedoch auf einer klaren Formsprache und konfrontativen Bewegungen, Blicken, Bedeutungen.

Maria Stadlober, Künstlerin